大家都知道“七汤点茶法”。如果我问,宋人为何不用六汤或九汤去点茶,而偏偏用七汤?是偶然为之,还是另有讲究?今天,我就从技术原理、美学追求、哲学内涵三个维度,给你拆解它的深层逻辑。

第一章

技术拆解:七步锁鲜的古代黑科技

“七汤点茶法”,是为了分阶段释放茶内含物质,和精准调控乳化过程。

比如第一汤调膏时,先来一丢丢沸水,把茶粉搅成膏状。这一步是为了,把茶多糖和蛋白质都溶解出来,给后续的“疯狂搅拌”做准备;第二汤通过茶筅高速击打,让茶香和颜色初步往外冒,并使茶汤形成大、小泡沫,为后期的乳化提供物质基础;到第三汤时,茶色已经完成六七成,这时击拂均匀,速度减慢,力道轻,是为了把大泡泡磨成超细腻的“蟹眼泡泡”;第四汤,茶筅转动的幅度大而慢,是让茶面慢慢变白;第五汤,将击拂的幅度、力度及速度,切换到匀速模式,是让茶面白色完全呈现,最终达到“水乳交融”的质地;第六汤、第七汤,则注重调整泡沫的均匀性与稳定性,并通过轻拂与快速击打,最终达到,泡沫凝于盏壁不散的完美状态。

你看上面的点茶过程,每一汤,都需观察茶汤状态并调整手法。例如,若水量过大或击拂不足,可能导致茶色未显或泡沫易散。七汤的渐进式操作,允许茶师在过程中修正误差,确保茶汤质地,始终处于可控范围内。

第二章

美学密码:茶汤里的电影特效

从审美艺术维度看:“七汤点茶法”,还蕴含着三个层面:一是颜色与形态的递进美学;二是仪式感与感官享受;三是将七汤过程具象化为自然意象。

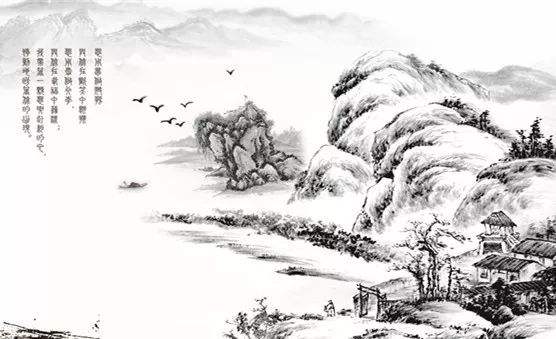

从 颜色上来看,从二汤的“色泽渐开”到最终纯白如雪的蜕变;从泡沫形态来看,则经历“珠玑→粟粒→云雾→凝雪”的演化,最终形成厚实稳定的乳面,并兼具动态美感与静态凝视的意境。这些,都需通过多次调整击拂手法与注水量。这种分阶设计,既契合宋代斗茶,“纯白为上”的极致追求,亦是对易逝之美的永恒定格——正如苏轼所言:“静故了群动,空故纳万境”。

七次注水与击拂的动作编排,本身即是一场表演艺术。注水时“环注盏畔”的轨迹、击拂时“周回旋搅”的节奏,赋予点茶舞蹈般的韵律美,使饮茶升华为观赏性艺术。

宋徽宗曾亲为臣子点茶,以“白云浮盏,如疏星淡月”的茶面,彰显皇家雅趣。另外,七汤法流程繁复,需点茶者心静手稳,通过击拂动作实现“静中观动”的禅意,契合宋代文人“闲和严静”的审美追求。

还有自然意象的表达,一汤“疏星皎月”:茶膏初成如夜空繁星;三汤“粟文蟹眼”:乳沫如粟米与蟹眼般密集;七汤“乳雾汹涌”:乳沫如云雾翻涌,形成固态乳沫、液态茶汤、气态茶香三重美学结构。

第三章

哲学维度:七这个数字会说话

从精神内涵层面看,七汤法更是一种文化象征:

“七”乃东方文明的神秘符码。借七汤之数,传递深层文化逻辑。

一是“天道循环”:“七”与《周易》“七日来复”相应,象征阴阳消长的完整周期,暗喻点茶需顺应自然节律,方能调和茶性;茶性的七次转化,从茶粉固态的“阴”,转化成乳沫气态的“阳”的过程中,暗合太极生两仪。

二是“修行次第”:佛教有“七觉支”、道教讲“七返丹”。宋徽宗作为道教信徒,七汤法仿若修行阶梯,通过七次精进,如初汤“疏星”、末汤“凝霭”,终达“天人合一”的茶道至境。

三是“礼制象征”:古代“天子七庙”“七政”等制度中,七汤法以程式化的步骤,将饮茶纳入“礼”的框架,彰显儒家“致中和”的理念。

终章·现代启示录

七汤法,并非简单的注水计数,而是技艺、审美与文化的三重结晶:它以科学步骤,保障茶汤品质;以艺术化流程,满足精神愉悦;更借“七”之象征,将饮茶升华为对天地之道的体悟。这一手法,深刻反映了宋代茶道,“技近乎艺,艺近乎道”的哲学高度。

点茶之艺,以七汤为魂,本质是通过水力与人力的,“分阶段能量输入”,实现茶性的“阶梯式释放”,最终达成味觉、视觉与精神的“三重圆满”。正如《道德经》所言:“道生一,一生二,二生三,三生万物”。七汤法,以有限步骤演绎无限茶境。这一设计,至今仍启发现代人,对传统技艺与当代生活美学的融合思考。